《南方日报》采访小说《移民》的作者、我校文学院副教授陈希我

新书《移民》讲述25年中国移民者漂泊故事

陈希我 中国作家写作“场”还是在国内

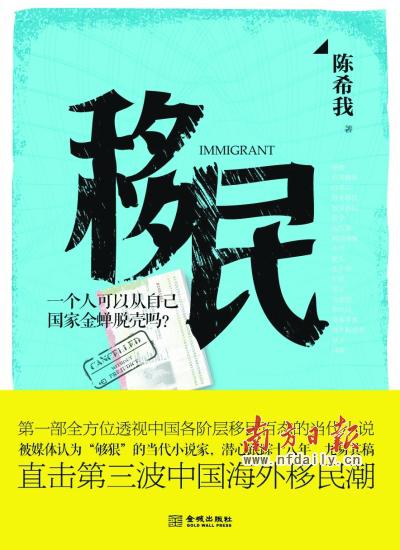

《移民》 陈希我 著 金城出版社 2013年9月 定价:32.00元

■ 人物名片

陈希我,1963年生。长乐人,先锋作家,比较文学与世界文学博士。现任教于福建师大文学院,主要作品有小说《抓痒》、《冒犯书》、《大势》、《移民》等。曾获“人民文学奖”等多种奖项,部分作品被介绍到法国、英国、美国、日本、新加坡等。

提起“移民”二字,其实早在1994年,电视剧《北京人在纽约》就已经风靡大江南北,1997年福建人民出版社更是曾经出过完整系统的《中国移民史》,但真正关注当下的移民文学似乎并不多见。作为福州人,陈希我的这部长篇小说《移民》则用了一个名叫陈千红的福建女子赴日打工又回国发展、近期又试图出国移民的经历,串起了25年来中国移民者的漂泊故事。

其实,陈希我也曾经是这群人当中的一个,1989年,26岁的陈希我借钱赴日留学,5年间攒下了近40万字的打工素材。《移民》中男女混居的“中国城”他也曾经居住过,林飘洋是其中唯一一个想要进大学深造留在日本找份正当职业却不得不离开的人,“可以说,林飘洋就是我。”在采访中,陈希我这样说道,他在林飘洋身上寄托了一个传统知识分子的理想,同时也同样承担着无奈、挣扎和矛盾。至于陈千红,“她是一个水一样的女人。”正如作者在文章中多次使用的鲁迅先生的这句名言一样——“人不能抓着自己的头发飞起来”,“人不能脱离自己为自己建造的围城,不能免掉那份俗气。”这或许便是当下国人共同的处境。以陈千红为源头,作者又牵扯出了一批人物,并为他们专门开辟了一块灰色地带,所有人都在其中活得有理有据,声情并茂,他们有理想,有灵魂,亦有无奈和妥协,不难从他们身上找到美德与亮点,至少他们不是坏人。于是,以往那个写《冒犯书》、《抓痒》、《大势》等作品的陈希我这次比变得很不一样了,变得冷静而不冷血,理性却不乏激情,虽然笔锋依旧“够狠”,但人性的温暖已从字里行间沁入人心。

对于移民潮,书的后记陈希我用了“一路跑来”作结,“胜利大逃亡”这个词本身就是个悖论。“‘跑路’或许更能描述那些迁徙在外的中国人的现状。”在陈希我看来,这其中与生俱来的习性和思维方式所带来的隔阂与距离,国人在面对异国的价值体系和社会制度时普遍的疲软与困惑,是胜利还是失败?是逃亡还是挺进?作家提出了问题,至于答案便在读者心中了。近日,陈希我的这部新作《移民》正式由金城出版社出版,这部作品直击了第三波中国海外移民潮,透视中国各阶层移民百态,探讨有些中国人为什么会削尖了脑袋去钻别人的国家。近日,陈希我就移民、写作等问题接受了南方日报记者的专访。

谈移民

人都有“热望”,移民只是权宜之计

南方日报:书中的陈千红跟您之前小说的主人公都是不一样的,她不太有棱角,是“水一样的女人”,在她的身上应该是有您对于当下时代环境的一些感想和思考的?

陈希我:实际上,我可能更多是在逼近一种真实,更喜欢张扬这些。可能很多人觉得我写了很多是陈千红的堕落、人的黑暗面,我认为这恰恰是爱的精神的表现,两个人相守在一起是爱的坚持。在这样的情况下,我希望表现的是移民前的绝望。如果在几年前,我写陈千红用写她用堕落与现实抗争,但现在不一样了,我也写了她的妥协,包括里面的一些官员。很多人对官员可能也存在一些固有偏见,之前我一个官员的朋友就不认可我从前的写法,我觉得自己应该写写他们多年来真实的感受。

南方日报:从原来的穷而移民到现在的富而移民,是什么导致了第三波中国海外移民潮?

陈希我:跟之前的移民潮不同,第三波移民潮是有了物质基础的中国人的移民潮。正所谓“穷则思变。”我当年出国,也是如此。在国外时,见到人家的好,总想着:要是我的国家也是这样就好了。我是上个世纪80年代大学毕业的,国内很多人觉得中国当时很穷,渴望通过改革让国家富裕起来。这么多年,我们一直都在受用着经济体制改革,现在我们过的生活比一些当年我们所向往的西方国家还好一点。

当年中国太穷,虽然有句话叫“子不嫌家贫”,但生存毕竟是需要物质基础的,人是有追求幸福天性的。但这些年,中国的GDP已经是世界第二了,但这移民潮却更加汹涌。这到底是怎么了?其实,没有人喜欢背井离乡,加上那时候的人都是有“热望”的,寄希望于经济政治改革以及当下一些民间体制(包括人际关系等)的改变,所以很多人跑出去又回国了。

南方日报:《移民》的封面上提出了这样一个问题:“一个人可以从自己的国家金蝉脱壳吗?”书中的主人公最终移民又回国了,您本人对移民的行为抱有怎样的态度?

陈希我:现在出版的这个版本陈千红是没走的,有人说这是一种妥协。实际上,我自己也还没搞清楚到底这个移民是不是好事情,某种情况可能移民只是一个权宜之计,实际上,去到外面不一定就好过的,作为中国人,跑到天涯海角仍然是中国人,这是宿命。

谈写作

描绘时代,就是比史实更好的历史

南方日报:书的后记名为“一路跑来”,您的家族就上演着“胜利大逃亡”,你把儿子、亲戚都送出了国,自己为何仍然留在国内呢?

陈希我:现在,如果有机会出国或者有意愿出国的人非常多,这里面有各种各样的原因,但有些人出国以后生活质量是逐渐下降的,就像我当年出国的时候中国很穷,在外面多吃几块肉就很高兴了,但是现在我们经济发展了就没这个压力了。但为什么还是有隔膜?并不是西方不讲究人情,而是他们讲究的“人情”跟我们不一样,我儿子在加拿大,一个最大的感受便是“好水好山好无聊”,中国节日、外国节日都想找朋友聚一下,聚会变得非常渴望。

从我本人来讲,一个作家是跟一个社会、一块土地紧紧地结合在一起的,他不能不在“场”,一个不在“场”的作家绝对不是好作家,离开中国的还能写得好的作家,我觉得没有。中国作家写作“场”还是在国内,如果流放到国外去就不成器了。一个离开自己的国家、离开自己祖国的作家是不能写出什么东西来的。至少离开了这个“场”,作为作家的我就不存在了。

南方日报:您早年在日本留学时就有超过40万字的素材,但整本书27万字为什么在书里面只花了10万字来写主人公国外的生活便将重心转向国内?

陈希我:是的,我开始关注移民问题最早是在上世纪80年代末,这个稿子也是“潜心跟踪十八年,九易其稿”。最早的时候,在上世纪90年代我就写了这个稿子,有40万字,纯粹的写国外生活。但有一个问题,我在日本时我弟弟还没打算出国,但我第一稿写完他就改了注意,于是我发现,其实自己当时写的内容已经和时代有了隔膜,已经不足以涵盖我所处的这个瞬息万变的社会了,于是又重新修改。在这篇稿子中,“移民到国外去怎么样”已经不重要了,重要的是探讨“为什么在中国已经富有起来的情况下各个阶层依然都去移民?”这时候“为什么”已经取代了“是什么”成为稿子的核心,所以我有相当一部分的篇幅是放在国内的。

也有人提出这应该是一部100万字的长篇,当然有可能续写或扩写。现在出版的内容是我在相隔了10多年之后才能将它写透,未来或许还要再过10年、20年回望这段历史时,才更能看清这其中的脉络和发展,这需要时间的积淀。

南方日报:偷渡、劳务输出、打黑工、假结婚、蛇头、假护照等字眼儿,都能在《移民》中找到,您也被媒体认为是“够狠”的当代小说家,你怎么看待这个评价?您对自己的文学定位又是怎么样的呢?

陈希我:大家老在讲我很“狠”、很无情、很黑暗,实际上,我并不是这种人。就算评论家在写评语的时候也很容易不准确地给人一个标签,然后大家就都跟着一起。相较于“呐喊”,“彷徨”可能更接近于作家的写作状态。在我看来,一个作家也不应该是这种人,他不黑暗、不绝望,但可能是很彷徨的一个人,就像莫言一再强调“作为老百姓写作”的问题意识一样。

作家并不是掌握真理的人,可能更多时候他处于一种狂乱状态,他是矛盾前后不一的,即使最后的结果依然是彷徨。当然,文学作家需要更多整体性的思考和矛盾意识,他不用像历史那样告诉大家这个是什么时代,只要描绘出来,这就是比史实更好的历史。

南方日报:那您在日本那5年的留学经历,不仅对于您在移民题材上的写作、应该对他整个写作体验和人生都会产生影响?

陈希我:对的,影响非常大。最近有个朋友问我“如果不出国,你现在会怎么样?”回想起来,如果当初我没出国,我就成不了作家。出国之前,我觉得自己并没有找到精神上的导师,出国之后,最大的好处就是看世界、看中国以外的世界。一个没有出过国的人,他的故事完全不一样,出国后,我的知识体系受到极大挑战,特别能感受到世界文化的美妙和璀璨,我突然发现自己的精神群体在我面前出现了。

出国前,我们只能从鲁迅的文章中一个概念去理解所谓的“国民性”,但到了日本之后才会真正用亲身经历、所见所闻所感去明白它是什么,更何况这一名词也是鲁迅从日本带回来的。

谈人性

文学作品总要给社会留些希望

南方日报:魏小征作为一个中文系毕业的大学生,在小说里虽然受贿潜逃但也曾经利用权力去扶持文学和诗歌发展,我觉得这本小说里面您还是赋予了很多人性的闪光点的?

陈希我:这个人物设计也是我比较得意的地方,实际上我看过很多文学作品都习惯把官员妖魔化。文学作品不能把一个社会妖魔化,也不能写得太黑暗,总要给予这个社会一点希望。曾经有人问我那么肯定魏小征这个人物,为什么他还会带着钱潜逃到国外?就拿当时我小孩高中出国留学这件事情来说,从他读高中到大学毕业需要一两百万元,大学毕业以后他也就是一个一穷二白的人,你要给他看到生活基础,如果手里面有权力谁不想利用这个便利让孩子出国更容易?或者在国外给孩子买个房子呢?父母其实最大的“软肋”都在孩子。所以,这只是从一个正常人的角度去考虑官员,不要把他们想象成十恶不赦的人。

南方日报:书中陈千红在首都机场即将离开的时候,过往发生的一切在脑海里闪过,包括一些对于家的记忆,那对于“家”这个概念您如何理解?如何看待大家都往外跑,最后剩下“留守老人”这个现象呢?

陈希我:中国人其实都是很恋家的,走也是走得很无奈的。我身边,就在温州,很多人一家人出去了,只剩下老人家在国内,哪怕是有的老人即使跟着出国,实际上内心也是很痛苦的,因为不适应。老人在国内的就带着孩子,这些孩子5岁上下就又会被接出去,又出国读书,小孩出去了也不知道谁是爸爸妈妈,因为从小与父母分离,心里早已经没有“爸爸妈妈”这个概念了,即使通过书本可以了解有这样一个名词。我就看到曾经有刚出生不久的小孩子拉着爷爷叔叔叫“爸爸”。等他们5岁出国,长大了也不知道谁是爷爷奶奶,这就是人性上出现了问题。

南方日报:现在移民的可能更多是年轻人,就像书中的林飘洋,他想去外国大学里深造找一份稳定的工作,但是最终还是不得不离开,其中有很多的无奈、挣扎和矛盾,能不能分析一下这样的一个人物形象?

陈希我:实际上,在某种情况下,林飘洋就是我自己。可能有的人觉得我太过偏袒外国,不爱国,但或许我是最爱国的,因为没对比、没这种壮志谈何爱国?我当初回国有很重要的一个原因是??有人文情怀的人到外面去之后,发现人家国家确实好,但是再好的国家也是别人的,我也不可能成为他们的一员,所以我要回来。近代以来,改革和革命的很多都是留学生和华侨,因为他们心中有了对比就会想自己的国家变得更好。

“远离祖国,前途在哪里?”林飘洋觉得人活在世就得有一股气,为了这口气去考多伦多大学,也是为了争口气,一个人要有一股气,一个国家、一个民族也要有。“异乡也许有自由,但却不能给你安详,也许有财富,但却不能让你感受到关怀,他们魂孤魄单地飘荡”,此种境地,林飘洋曾努力地要改变,但最终还在矛盾中度过。从某种程度上说,在林飘洋的身上,也是中国传统知识分子的缩影和反映吧。 南方日报记者 周 豫 实习生 陈嘉惠

(来源:南方日报 2013-10-19 星期六 第12版 读书周刊)